1. Ab 2026 bezahlt EKZ für Ihren Solarstrom den gesetzlich vorgesehenen, schweizweit harmonisierten Rückliefertarif.

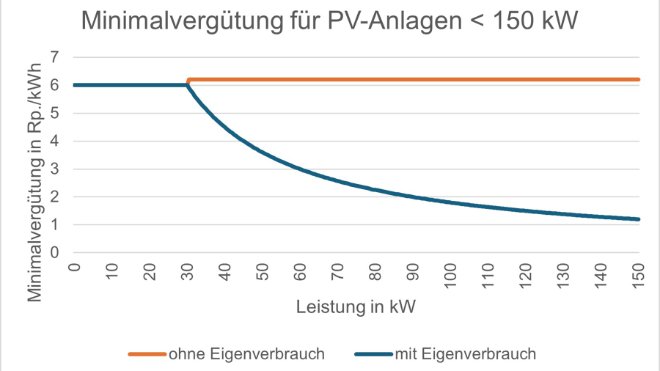

Das Energiegesetz sieht ab 2026 vor, dass sich die Vergütung von eingespeistem Strom nach einem schweizweit harmonisierten Preis orientiert, sofern es keine individuellen Vereinbarungen gibt. Diese einheitliche Regelung wurde mit dem vom Schweizer Stimmvolk im Juni 2024 angenommenen neuen Stromgesetz beschlossen und sorgt für mehr Transparenz und Fairness. Der Rückliefertarif richtet sich ab. 1. Januar 2026 nach dem vierteljährlich vom Bund gemittelten Referenz-Marktpreises (durchschnittlicher Marktpreis für Strom in einem Quartal). Falls der Referenz-Marktpreis die anlagenspezifische Minimalvergütung unterschreitet, wird die Minimalvergütung ausbezahlt. Das Bundesamt für Energie (BFE) berechnet den Referenz-Marktpreis rückwirkend nach jedem Quartal und veröffentlicht diesen auf seiner Website (www.bfe.admin.ch > Förderung > Einspeisevergütung). EKZ wird nach dem vierteljährlich gemittelten Referenz-Marktpreis vergüten, weil dieser die Preisbildung am Markt (zumindest quartalsweise) widerspiegelt.

2. Die Rückliefertarife 2026 werden voraussichtlich schweizweit sinken und sich saisonal unterscheiden.

Dies zeigen die Referenz-Marktpreise für Solarstrom aus den letzten Quartalen (vgl. Bundesamt für Energie). Im Winter (Q1/Q4) ist der Referenz-Marktpreis meist höher, weil mehr Strom gebraucht wird und weniger vorhanden ist. Im Sommer (Q2/Q3) ist der Preis meist niedriger, weil weniger Strom gebraucht wird und mehr zur Verfügung steht.

3. Eine Rückliefervergütung auf Basis des vierteljährlich gemittelten Referenz-Marktpreises setzt Anreize, den Eigenverbrauch zu optimieren.

Die Rückliefervergütung ist kein Förderinstrument. Eine saisonale Rückliefervergütung auf Basis des vierteljährlich gemittelten Referenz-Marktpreises ist ein erster Schritt, den tatsächlichen Wert des Stroms am Markt zum Zeitpunkt der Einspeisung abzubilden. Insofern setzt die saisonale Rückliefervergütung ein erstes, grobes Marktsignal. Durch eine marktgetriebene Vergütung lohnt es sich für Besitzerinnen und Besitzer von Solaranlagen noch mehr als zuvor, den Eigenverbrauch zu optimieren oder in smarte Speicher- oder Steuerungssysteme zu investieren (vgl. Fakten 7-9). Noch effektiver wäre es, wenn die Rückliefervergütung auf Stunden- oder sogar Viertelstundenpreisen berechnet würde. Das wäre ein starkes Signal, den Solarstrom dann ins Netz einzuspeisen, wenn die Nachfrage tatsächlich vorhanden ist. Denn je bedarfsgerechter die Einspeisung, desto stabiler und effizienter können die Stromnetze betrieben werden. Dies wird aktuell bereits im Parlament diskutiert.